近日,平邑县文化和旅游局传来“捷报”,报送推荐的6个非遗项目,有5个成功进入省级非遗名录。非遗不仅是珍贵的文化资源,也是不可或缺的经济资源。今年以来,围绕非遗文化的传承与保护,平邑县文化和旅游局积极推动非遗走市场化之路、品牌之路,促进优秀传统文化创造性转化、创新性发展,与乡村振兴、脱贫攻坚工作有机结合,不断增强非遗的生命力和影响力,让非遗文化熠熠生辉。

梳理非遗资源提升品质内涵

非物质文化遗产是代代相传的文化瑰宝,是丰富群众精神文化生活的重要载体。平邑县文旅局在非物质文化遗产传承保护实践中深刻认识到,该县还存在优质非遗文化产品不多、阵地欠缺、保护人才不足等诸多问题。

针对破解非遗传承保护的瓶颈,平邑县文旅局始终坚持高位推动,本着一把手亲自抓落实、局党组协同配合的工作态度,非遗科之力,全面梳理平邑县优秀传统文化资源,着力提升平邑文化品质,(制定下发《平邑县文化和旅游局关于开展非物质文化遗产资源普查工作的通知》,建立普查档案,存留、挖掘、整理平邑县非遗资源重要信息;组织专家对现有项目进行筛选评审,搭建起非遗重点项目逐级申报梯队,有序提升县、市、省、国家级代表性项目质量;构建平邑县特色非遗项目体系,通过一系列培训、推广,实现非遗项目商品化、产业化,增强平邑重要文化符号体现度、文化地位和时代价值。)以深入开展第五批省级非遗申报、第六批市级非遗申报、全县非遗普查等工作为契机,有效解决了非遗保护传承中的障碍,取得了骄人成绩。

如今,蒙山烙画葫芦、刘氏翻花、蒙山喜宴、平邑灯谜、杨氏粗布等五项市级非遗项目成功入选第五批省级非遗名录;郝氏金属丝编艺、蒙阳绣工、仲子家酒酿造工艺、柴氏鼻炎灵制作技艺、王氏中药炮制技艺、卢氏根雕制作技艺六项县级非遗项目成功入选第六批市级非遗名录。

更为人瞩目的是,在由文化和旅游部、山东省人民政府共同主办,山东省文化和旅游厅、济南市人民政府承办的第六届中国非物质文化遗产博览会上,平邑县李氏草编荣获第六届中国非物质文化遗产博览会传统工艺比赛草柳藤编织项目二等奖。在由农业农村部乡村产业发展司指导、农业农村部农村社会事业发展中心主办的2020年全国首届乡村手工艺(刺绣)大赛上,平邑县省级非遗沂蒙挑花传承人邢爱芝一举摘得铜奖!

上下齐心,行稳致远,进而有为。平邑县文旅局用脚踏实地的作风,书写了一份非遗传承保护的优异答卷。

注重人才培养擦亮非遗品牌

为盘活非遗资源,助力非遗项目的商品化转换,今年7月10日,县文旅局举办第六批县级非物质文化遗产颁牌仪式暨第一期文化旅游商品、非物质文化遗产培训班。曲阜师范大学美术学院教授、硕士生导师、副院长宋润民,教授、硕士生导师苗红磊,副教授、硕士生导师梁冰三位专家教授,分别从文化创意产品和文化旅游商品的研发理念、创意设计、制作包装、营销策略、知识产权保护和非遗保护传承等方面进行了系统培训,并结合实际案例与学员进行互动交流,分析存在的问题和不足,为平邑文化旅游商品研发、非物质文化遗产保护传承工作指明了发展方向。

“专家教授的点拨,让我有茅塞顿开之感。”李氏草编第五代传承人李自亮坦言,通过与专家学者面对面交流,解开了自己心中的许多疑惑,对如何将李氏草编进一步发扬光大,增添了信心。

类似这样的培训活动,平邑县文旅局已经举办多期。一个个培训活动,拓宽了传承人的视野,带活了传承人思路,从而不再保守成规,大胆创新。

为促进非遗与文旅项目融合发展,促进多渠道传承发展,平邑县文旅局组织非遗“赶大集”活动,让非遗走进蒙山龟蒙景区、大殿汪水浥田园综合体等景区,联合广场艺术节、街舞大赛等文化盛宴一起开展活动,既可以让群众体验非遗魅力,又拉动了非遗项目增收,也为文旅活动带来新的看点,使非遗项目得到更好的传承和保护。9月27日,(国际旅游日)上午,由平邑县文化和旅游局主办,非遗科、文化馆承办的平邑县非遗、戏曲进景区活动,在沂蒙山龟蒙景区拉开序幕,让广大游客在游山玩水的同时欣赏非遗技艺,感受戏曲魅力。

接地气才能有吸引力

平邑县文旅局积极落实“非遗月”、“文化和自然遗产日”一系列工作,积极参与临沂市“非遗月”布展工作,派出具有平邑特色的非遗项目参与展览,动员非遗传承人参与“抗击疫情专题非遗展”,其中沂蒙挑花、曾记篆刻等项目的作品登上“学习强国”平台宣传;组织刘氏翻花、郭大糕点等非遗项目参加临沂市“文化和自然遗产日”开幕式展示活动;按照上级文化和旅游部门文件通知要求,自6月10日起举办平邑县2020年“文化和自然遗产日”宣传展示暨非遗进社区系列活动,活动包含非遗技艺展示、作品展销、非遗项目文艺演出、非遗项目传承培训,并通过微信、微博、公众号进行非遗线上云展示,收获了良好效果。

组织非遗走进景区

非遗进校园、进社区、进景区活动如火如荼。7月13日上午,县文化和旅游局“优秀传统文化进校园”活动第二站来到德才职专,在校园开展“非遗、戏曲进校园”活动,活动分京剧艺术鉴赏学习、市级非遗项目孙氏琴书展演等环节,让学生们感知到了艺术魅力。9月3日,县文化和旅游局“非遗、戏曲进社区活动”来到流峪镇车庄村,开展非遗知识普及展、京剧艺术鉴赏学习、当地非遗线索征集,活动活跃了辖区居民的精神文化生活,让社区居民更加了解非遗项目,为营造全社会积极参与非遗保护、传承实践的浓厚氛围,发挥了积极地宣传引领、示范推动作用。

“非遗+扶贫”的平邑实践

“沂蒙山十三家,家家户户做翻花”。位于平邑县铜石镇的高庄村,做翻花已有300余年历史。翻花,不仅翻出了新花样,也翻出了当地百姓的幸福日子。刘氏翻花传承人刘庆怀就是其中之一。翻花的手工特性,决定着需要劳动力。为让农村贫困人口能多一份收入,刘氏翻花传承人刘庆怀主动办起学习班,吸引当地贫困人群加入到翻花制作的行列中,每年培训贫困人口40余人。刘庆怀还在高庄村内成立了工艺品公司,销售额达到100多万。

村民们在家门口就能打工,还可以把产品带回家中加工,平均每人每月增收1000余元。春节期间,一家老少齐上阵,可增收7000--9000元,既传承了中华民族传统文化,也带动了群众致富。刘庆怀介绍,最忙的时候,村民每天收入三四十元,还不耽误农时,成为村民们增收的一个来源。一位年近七旬的村民,因为身患疾病导致无法从事体力劳动,闲暇之余就做翻花。“做个翻花买馒头!”她笑着说。

以刘氏翻花等为代表的非遗文化,作为文化扶贫的重要手段,必将在脱贫攻坚中将发挥作用。通过传承发扬非遗资源,拓宽非遗手工艺助力文化精准扶贫工作的新途径,依托刘氏翻花、沂蒙挑花、李氏草编、郝氏风车等重点项目的实训基地、传习所,连续多年开展非遗手工技艺助力脱贫工作,着力探索“非遗+扶贫”工作路径,以培训实践助力精准扶贫,以技艺传承增加脱贫信心,实现非遗传承与文旅融合扶贫的双向互促,不断促进传统工艺振兴,助力精准扶贫。

保太镇后南埠崖村、仲村镇原宪屯村则分别依托沂蒙挑花手艺、李氏草编,培养手工艺人,带动百姓加入,让村民感受到实惠,成为临沂市“非遗助力脱贫、推动乡村振兴”典型村居,在传承传统文化的同时,回馈社会。目前,经各部门扶持及手工艺助力,以上三个村现已全部脱贫。

把文化资源转化为市场潜力

平邑县文旅局在学习强国平台、微信公众号上推出“云看展”系列非遗展,帮助非遗项目宣传推广,精美的非遗工艺品,不仅为公众号“吸粉”不少。“哪里能买到、多少钱一个?”那段时间,很多人直接留言打听,希望将“宝贝”揽入囊中。

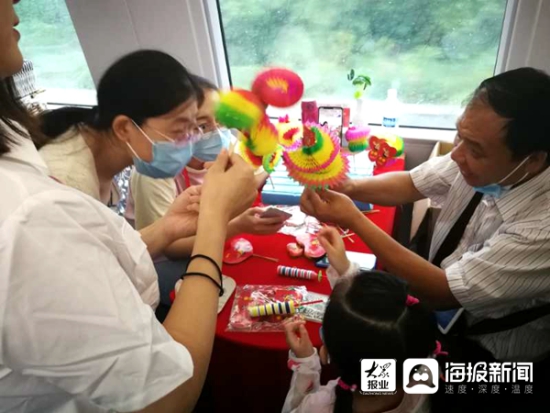

此外,平邑县文旅局积极参与“追临沂‘沂起’奔腾·寻找临沂文化符号”活动,探寻蒙阳非遗记忆,普及非物质文化遗产知识,拉近人与非物质文化遗产之间的关系,让越来越多的人近距离地了解、感受非遗文化的魅力,唤起人们对保护和传承非物质文化遗产的关注。6月5日,组织非遗参加“清凉夏日 遇见醉美沂蒙”临沂市文化旅游网络推介会,平邑特色非遗产品刘氏翻花“线上火爆”。7月22日,刘氏翻花特邀参加中宣部“走向我们的小康生活”采访团高铁进临沂活动,借助高铁车站和列车开展非遗文化展示活动,成为盛开在高铁列车上的一朵“不败”之花。9月25日,刘氏翻花代表平邑参加2020长三角文化旅游(上海)推介会,非遗特色产品受到与会嘉宾青睐。

网络正在成为传承的重要渠道,非遗线上传播、传承人直播带货渐成常态。持续做好非遗商品上线销售工作,平邑县沂蒙挑花、李氏草编、刘氏翻花、仲原烙画葫芦、蒙山桃木雕刻等8个非遗项目产品,已经分别在聚匠网、淘宝、传活儿网、快手、抖音等电商平台售卖。其中,刘氏翻花传承人刘庆怀利用抖音、快手平台直播卖货,一周内创收3万元,火爆程度,可见一斑。

“下一步,我们将持续加大对非遗项目的保护传承力度,大力发展非遗文化产业,让非遗在乡村振兴和决战决胜脱贫攻坚发挥更大的作用!”平邑县文旅局党组书记、局长崔静坚定地说。(记者 林鹏 通讯员 刘旭 胡云青 孙付亮)