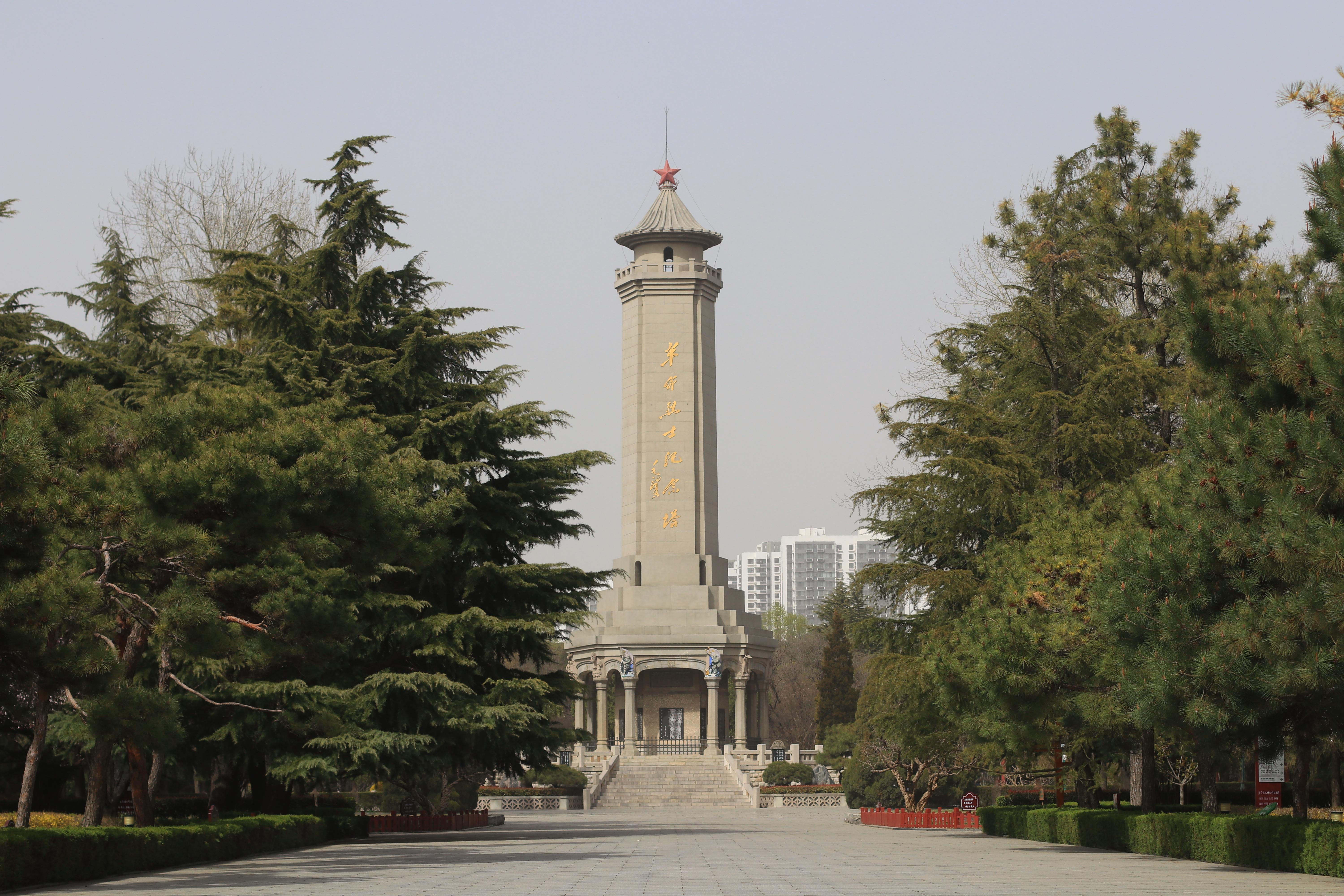

2013年11月25日,习近平总书记来到山东省临沂市华东革命烈士陵园,向革命烈士纪念塔敬献花篮,参观沂蒙精神展,听取沂蒙地区革命战争历史介绍,并会见了当地先进模范和当年支前模范后代代表。习近平总书记深情地说,“我一来到这里就想起了革命战争年代可歌可泣的峥嵘岁月。在沂蒙这片红色土地上,诞生了无数可歌可泣的英雄儿女,沂蒙六姐妹、沂蒙母亲、沂蒙红嫂的事迹十分感人。沂蒙精神与延安精神、井冈山精神、西柏坡精神一样,是党和国家的宝贵精神财富,要不断结合新的时代条件发扬光大。”

近年来,临沂市牢记习近平总书记的嘱托,认真贯彻落实中央、省市有关部署要求,强化措施、扎实工作,革命文物得到有效保护和合理利用,红色旅游实现跨越式发展,沂蒙精神进一步发扬光大。

赓续血脉 红色新篇

3月的一天,沂蒙母亲王换于的孙女于爱梅在沂南县综合行政执法局又一次讲起了红嫂拥军支前的故事,“80年前,奶奶带领全家办起战时托儿所,将40多名革命后代抚养成人。母亲是奶奶的得力助手,也是沂蒙山区党龄最长、年龄最大的‘沂蒙红嫂’,她在临终前把省吃俭用一辈子的积蓄1万多元,作为党费交给了党组织。”听到这里,在场党员无不动容落泪。

这些年,于爱梅承担起传承、弘扬沂蒙精神的重任。2016年,她发起成立了沂蒙精神传承促进会,现有会员300余人。他们走访慰问部队哨所、到各地开展宣讲,足迹已遍布大半个中国。“今年是中国共产党成立100周年,我们打算去100所大学、100家企业、100个社区以及部队,进行红色宣讲。我们编纂的书籍《沂蒙精神光芒如初》也即将出版,希望能够进一步传承、弘扬沂蒙精神。”于爱梅说。

作为革命老区,革命战争时期沂蒙山区420万人口,有120万人参战支前,20万人参军入伍,10万英烈血洒疆场。“乡乡有烈士、村村有红嫂”是沂蒙大地真实的写照。八路军第一纵队、115师司令部、新四军军部、华东野战军总部等曾长期驻扎在这里。依托这些红色资源,临沂市大力保护革命文物,发展红色旅游。2020年7月,中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局公布了第二批革命文物保护利用片区分县名单,临沂市9个县全部列入其中。据统计,目前,临沂市红色旅游直接从业人员达3万余人,间接就业人数达10万余人。全市A级以上红色旅游景区达26家,其中有5家景区被列为全国红色旅游经典景区。

英雄故事 感召游客

走进位于临沭县的朱村抗日战斗纪念馆,有一面绣着“钢铁英雄连”的锦旗格外引人注意。在朱村,每到春节,全村男女老少手捧第一碗饺子,敬献给多年前的革命英烈,虔诚庄重,让人感叹。

时间回溯到1944年,日伪500余人进攻朱村,八路军——五师四团八连战士和朱村村民同仇敌忾,同日伪军进行了殊死战斗,保卫了朱村。“钢铁英雄连”这面锦旗就是战斗后第六天,朱村村民送给连队的。后来,在山东军区战斗英模大会上,政治部主任萧华沿袭这个称号,正式宣布八连为“钢八连”,从此钢八连名扬全国,朱村战斗也被载入《八路军战史》。

依托革命历史,近年来,临沭县委、县政府深度挖掘朱村的红色文化、古色传统、绿色生态和蓝色水域等资源,大力发展文化和旅游产业,吸引大批游客前来缅怀先烈、接受革命传统教育。红色朱村陆续被评为临沂市最美乡村、山东省宜居村庄、山东省文物保护单位、全国美丽乡村创建示范村、国家级传统古村落等,并入选全国乡村振兴典型案例。

朱村党支部书记王济钦介绍,2020年9月,朱村启动了“红色朱村改造提升项目”,一期计划总投资4亿元,将建成集红色研学、旅居度假、文娱休闲、餐饮住宿、拓展教育、活动策划等为一体的综合性景区,努力打造传承沂蒙精神的教育示范基地、乡村振兴齐鲁样板的朱村模式、老区人民幸福生活的样板区、山东传统村落保护的示范区。“目前,项目正在紧锣密鼓地建设,计划今年建成开放,向党的百年华诞献礼”。

艰苦奋斗 大步向前

平邑县地方镇的九间棚村,坐落在海拔640多米的龙顶山上,村子四面悬崖、山高涧陡,自然环境恶劣,过去是出了名的穷山村。全村仅70户居民,1983年人均年收入不足180元。1984年,党支部书记刘嘉坤带领村民架电、修路、整地、栽树,他们自筹资金、不等不靠,“每根900多公斤重的水泥电线杆是被村民用20天时间一根根抬到山上的;筑路一般要用5年时间,九间棚人只用了5个月。”——这种“吃苦、吃亏、实干、开拓”的九间棚精神被誉为沂蒙精神在新时期的延续。

1990年以后,九间棚人抓住机遇,利用当地盛产金银花的资源优势,开始办厂兴业。同时,整合周边自然生态和文化资源,打造了九间棚景区,人民群众实现了脱贫致富。

“近年来,九间棚村流转了上万亩山地发展乡村旅游,2019年景区被评为4A级景区。”刘嘉坤介绍,“农业方面我们坚定高质量发展,形成以金银花为主的中草药、农产品高质量发展道路,现在深加工产品10多种,市场需求量很大,产品供不应求。”

以前,九间棚村村民孔繁秀一家指望着种地生活,一年赚不了几万元。“现在家里都在旅游企业打工,每人每年收入五六万元。”53岁的孔繁秀乐呵呵地指着自己的二层小楼说,“以前家里住的是3间石头房子,也没院子,现在有5间房,还有个小院,房子里空调、冰箱、洗衣机等现代家电都有。现在在家门口就能赚钱,叫我出去打工,我都不愿意去。”

如今的沂蒙大地,一派生机勃勃,红色精神依然激励着后人,红色旅游知名度、美誉度不断提升,沂蒙老乡凭着开拓奋进的干劲,不断谱写经济社会发展新篇。(记者:高雯雯)